庶民の味『サンマ』漁獲枠10%減へ 国際会議で資源管理を議論「漁業制限は唯一人間ができること」有識者と地元は一定の理解示す

2025年03月26日(水) 16時45分 更新

日本の食卓を彩る、庶民の味『サンマ』。しかし、近年は深刻な不漁が続いています。

サンマの漁獲量は、近年のピークだった2008年の約35万トンに比べ、2024年はその約1割にとどまり、依然として低い水準が続いています。

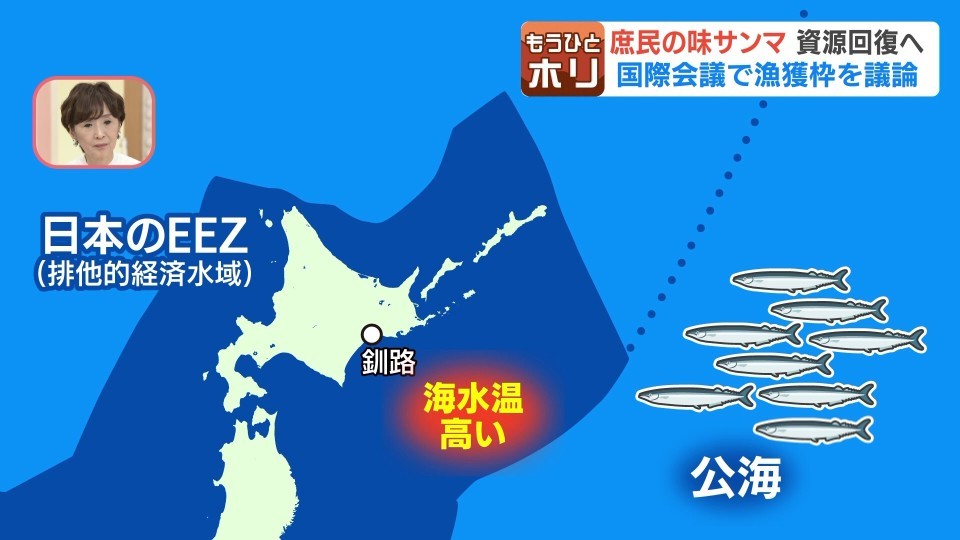

原因は海水温の上昇と、漁場が日本沿岸から遠い公海に移動していることが考えられています。

1959年の映像からは、サンマの豊漁に沸く釧路の様子が伺えます。

とれすぎてカゴからはみ出たサンマを、スコップでトラックに積み上げています。

こんな光景はもう見られないのでしょうか。

ナギーブ モスタファ 記者

「庶民の味サンマですが、これからも安く、安定して漁ができることが重要です」

資源量の減少を踏まえ、大阪ではサンマの資源管理を話し合う国際会議が開かれています。

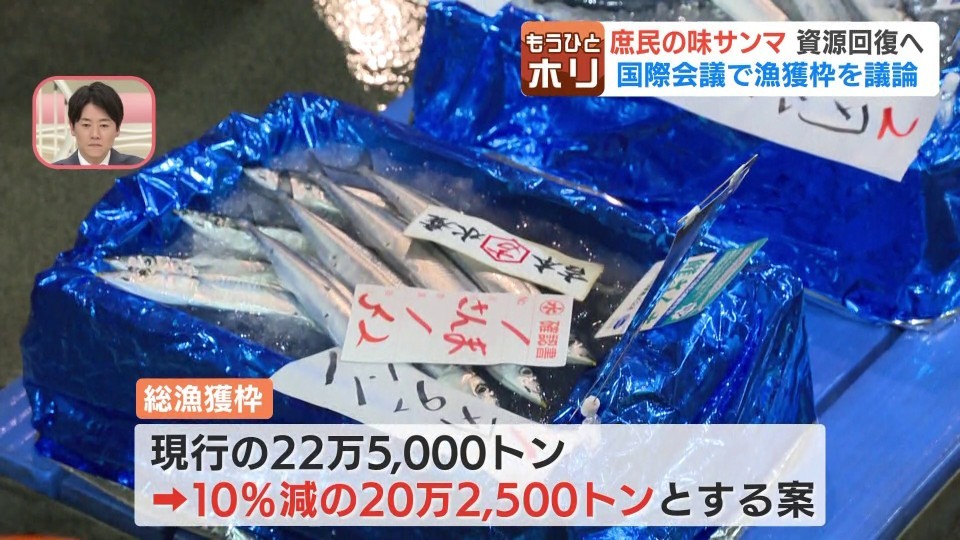

日本や中国、台湾など9つの国と地域が参加し、総漁獲枠を現行の22万5000トンから10%減らす案を中心に議論しています。

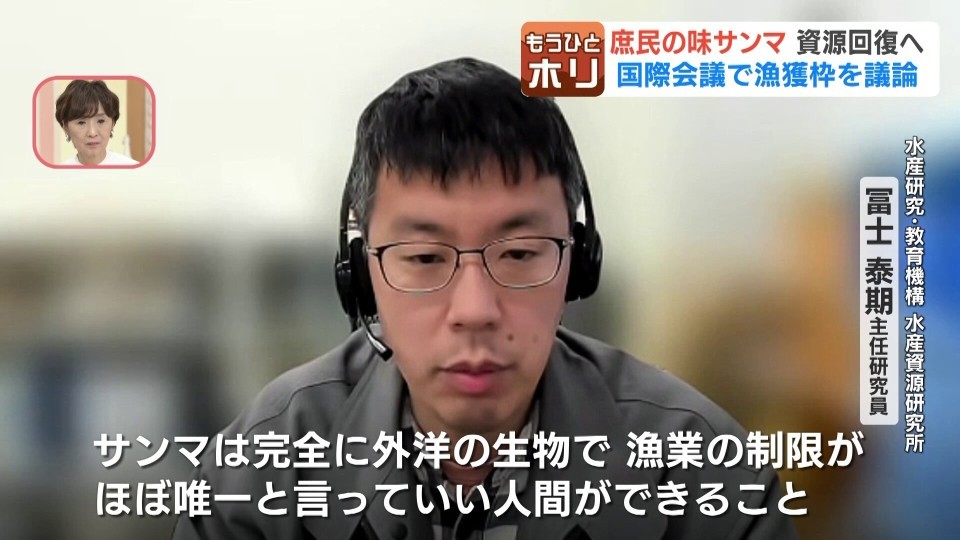

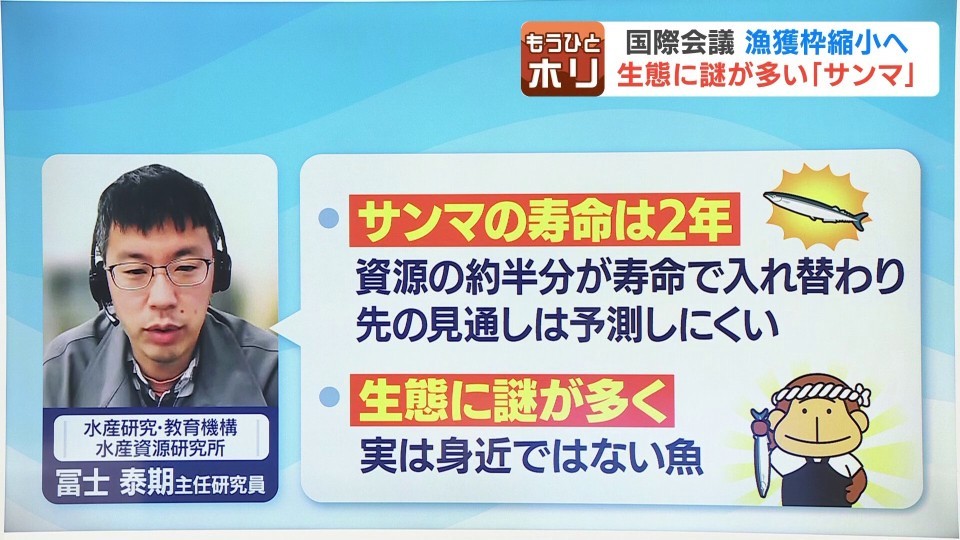

水産研究・教育機構 水産資源研究所 冨士 泰期 主任研究員

「もう少し沿岸の魚とかであれば、産卵場を整備するとか、人間が環境整備で関われる部分もあるが、サンマは完全に外洋の生物で、漁業の制限がほぼ唯一といっていい人間ができること」

ナギーブ モスタファ 記者

「釧路のフィッシャーマンズワーフです。釧路で1年中食べられるサンマが、こちらの名物『さんまんま』です」

醤油ベースの秘伝のたれに漬け込んだサンマと、おこわを抱き合わせ、炭火でこんがりと焼いた『さんまんま』。

釧路を代表するご当地メニューです。

ナギーブ モスタファ 記者

「脂が乗ったサンマと大葉、甘めの醤油だれの相性が抜群です」

ただ、最近は細く小ぶりなサンマが多いと言います。

魚政 遠藤正人 代表代理

「(1年で)6万本から8万本用意して焼いています。(漁獲量が)減るということ自体は難しい問題と思うが、その分資源という部分で考えたときに大事になってくる」

近年、日本の沿岸に来遊しなくなっているサンマ。

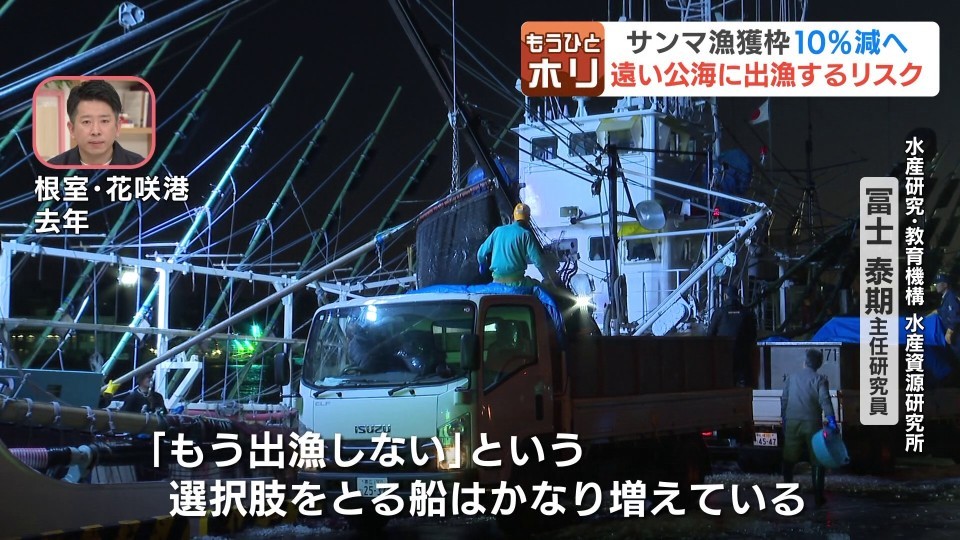

専門家は、日本の漁船が遠い公海まで漁に出るリスクを指摘します。

水産研究・教育機構 水産資源研究所 冨士 泰期 主任研究員

「日本の漁船は公海みたいな遠い海域でずっととるような想定で作られていない。なので『もう出漁しない』という選択肢をとる船がかなり増えている」

「沖に行くとどうしても冷凍ものになるし、冷凍ものになると、日本だと消費側とマッチしない」

■国際会議で資源管理を議論

会議では、全体の漁獲枠を前年に比べて10%減らす案が検討されていて、各国の漁獲枠の割り当てについても話し合われています。

果たして漁獲制限で効果はあるのでしょうか。

水産研究・教育機構 水産資源研究所 冨士 泰期 主任研究員

「このほかにも未成魚が分布する海域で禁漁区を設けるなどしていて、漁獲制限が資源回復につながる可能性は増える」

■謎が多いサンマの生態

水産研究・教育機構 水産資源研究所 冨士 泰期 主任研究員

「サンマの寿命は2年と短く、資源の約半分が寿命で入れ替わるため、先の見通しは予測しにくい」

「生態に謎が多く、実は身近な魚ではない」

漁獲枠を決める国際会議は3月27日まで開かれ、会議終了後に水産庁が結果を公表する予定です。