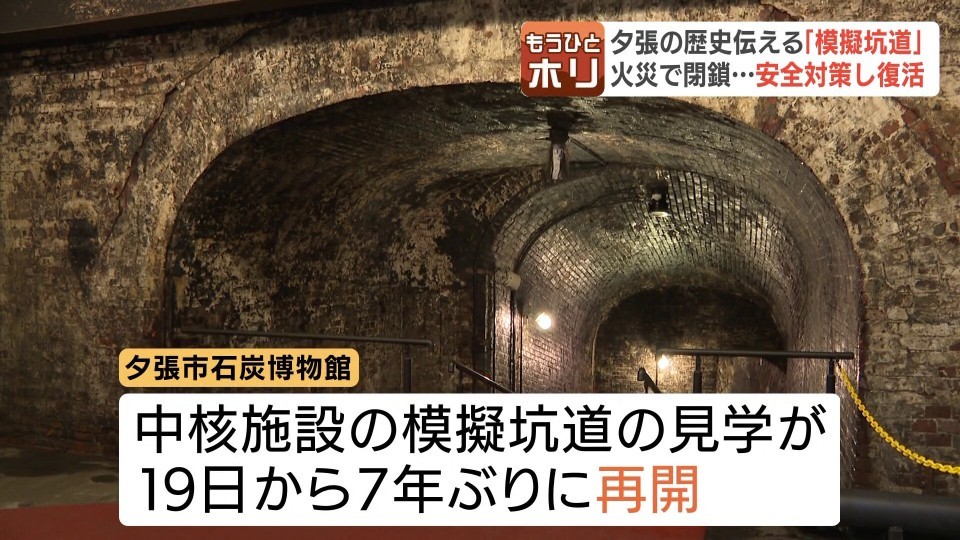

日本で唯一、石炭層に触れられる『模擬坑道』が7年ぶりに一般公開へ 火災を経て復活した北海道夕張市のシンボル 総事業費は6億5000万円超

2025年04月08日(火) 18時21分 更新

戦前・戦後の日本を支えた石炭産業。その”現場”を間近で見られる施設が、火災から復活します。

夕張市石炭博物館 館長

「触れます。これは、本当の本物です。日本で唯一、石炭層に触れる模擬坑道ですから」

4月19日、7年ぶりに見学が再開されるのが、夕張市石炭博物館のメインの展示ともいえる『模擬坑道』です。

金澤航 記者(2019年4月)

「現在、消防が水を汲み上げて消火活動に当たっています」

2019年4月、石炭博物館の冬期休館中に起きた火災の影響で、閉鎖が続いていましたが、ようやく復旧工事や安全対策が完了。

『観光の要の施設』の復活に市長は。

夕張市 厚谷司(あつや・つかさ)市長

「交流人口の獲得を進めていく。その核になる施設が、夕張石炭博物館だ」

全国でも、ここでしか見られない!“炭都”のシンボル、夕張市石炭博物館の『模擬坑道』。その魅力と、復活への期待を深掘りします。

堀内大輝キャスター

「当時の物が、そのまま?」

夕張市石炭博物館 石川成昭 館長

「そのままです。時代によっては、真っ白く塗られている時代があったり、黒かった時代があったり…。最後は火事で真っ黒に燃えたので、この周りの黒い部分は、火事の汚れですね」

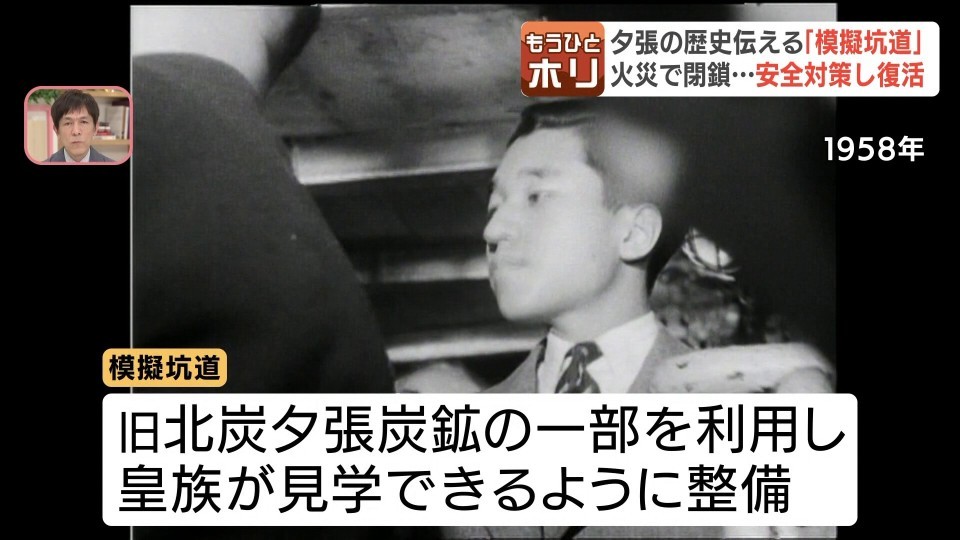

この『模擬坑道』は、旧・北炭夕張炭鉱の一部を利用して、皇族が見学できるように整備されたのが始まりです。

明治・大正時代から昭和にかけて、日本のエネルギーを支えた石炭産業が衰退してからは、日本で唯一、石炭層がある本物の坑道が見学できる施設となっています。

2019年には、北海道の産業革命の歴史を伝える日本遺産・炭鉄港の構成文化財にも認定。

しかし…。

村田峰史 カメラマン(2019年4月)

「出火から6時間以上たった今も、坑道から出る煙の勢いは収まりません」

6年前に坑道内で火災が発生。

石炭層にも引火したため、消火作業は難航し、川から水を引き込んで、ようやく消し止めたものの、復旧作業や工事のため、見学できない状態が続いていました。

堀内大輝キャスター

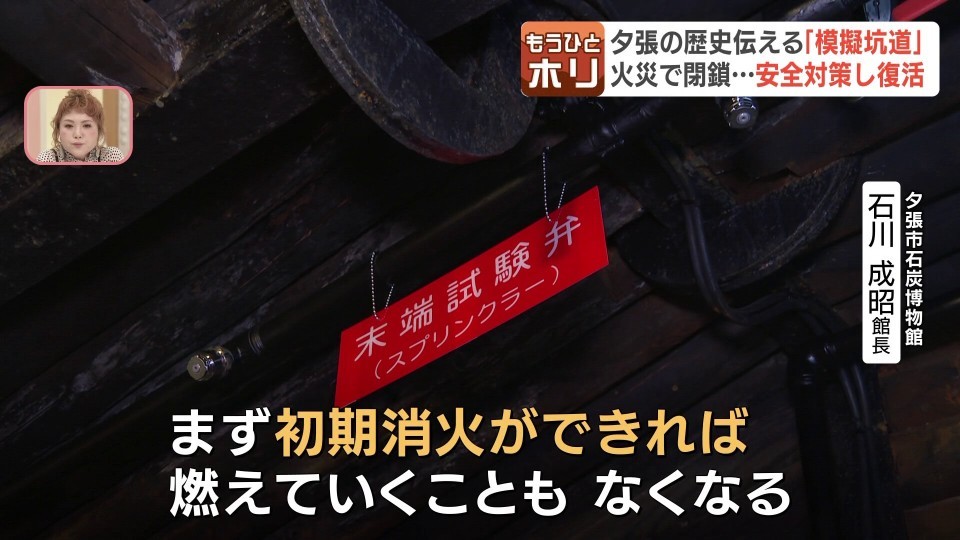

「スプリンクラーは、かなり短い間隔で設置されていますね?」

夕張市石炭博物館 石川成昭 館長

「安全対策ですね。万が一を考えたら、まず初期消火ができれば、燃えていくこともなくなりますので…」

総延長約180メートルの坑道内には、火災報知機に加え、ガス検知器なども新たに設置し、安全対策を強化。

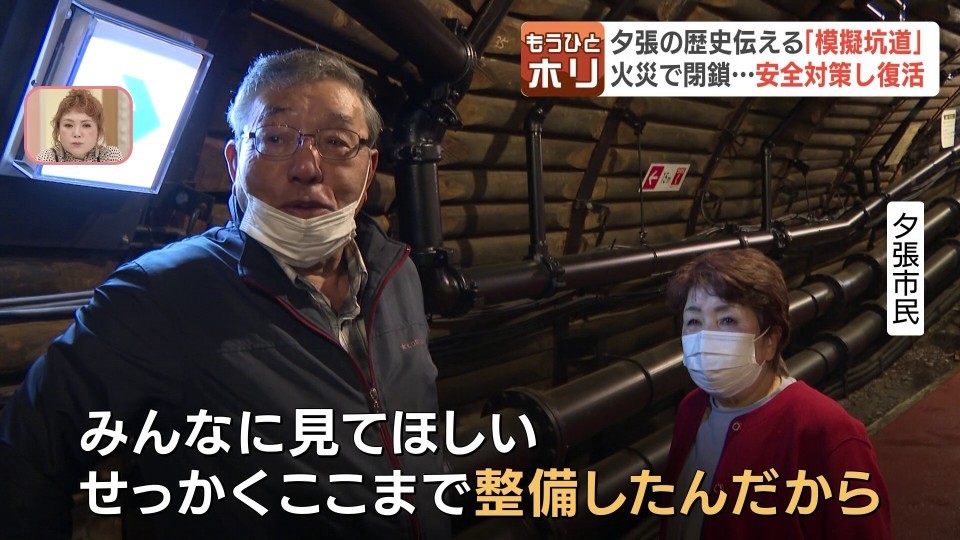

炭鉱で栄えたマチのシンボルとも言える施設の復活に、ひと足早くプレオープンにかけつけた市民は。

夕張市民

「きれいになってびっくりしました。すごいですね、昔の人たちって。立派ですね。これから夕張楽しみです」

「やっぱり懐かしいね。僕も炭鉱入ってたから。やっぱりみんなに見てほしいよね。せっかくね、ここまで、あれ(整備)したんだから」

一方で、こうした復旧に関わる総事業費は6億5000万円を超え、夕張市は約28パーセントにあたる約1億8600万円を負担しました。

財政再建中の市にとってはかなり大きな額ですが、そこには石炭博物館や『模擬坑道』に対する市長の強い思いがありました。

夕張市 厚谷司 市長

「戦後復興の日本を支えてきた、石炭・炭鉱。その中でも、特に先駆的に事業が行われてきた土地ということの『誇り』というものは、これからも是非、市民の方には持っていただきたい。そういう意味からすると、『市民の誇り』という施設で、これからもあり続けたい」

模擬坑道の閉鎖中、コロナ禍もあり、石炭博物館を訪れる人は、約1万人にまで落ち込みましたが、この博物館のフルオープンを機に来館者の増加だけではなく、夕張を訪れる人を増やしたいと意気込みます。

夕張市石炭博物館 石川成昭 館長

「広い風景、おいしい食べ物と一緒に近代産業の原点、石炭産業というのも見ていただけると非常にうれしい。夕張の中核というか、見どころの1つだと思いますので、もちろんここだけじゃなく、(夕張の)いろんな所を見てもらいたい」

森田絹子キャスター)

火災があったのは6年前ですが、前の年から休館していたので、公開は7年ぶりとなります。

復旧に向けて、市も1億8600万円を支出したということで、復活への期待はかなり大きいようですね。

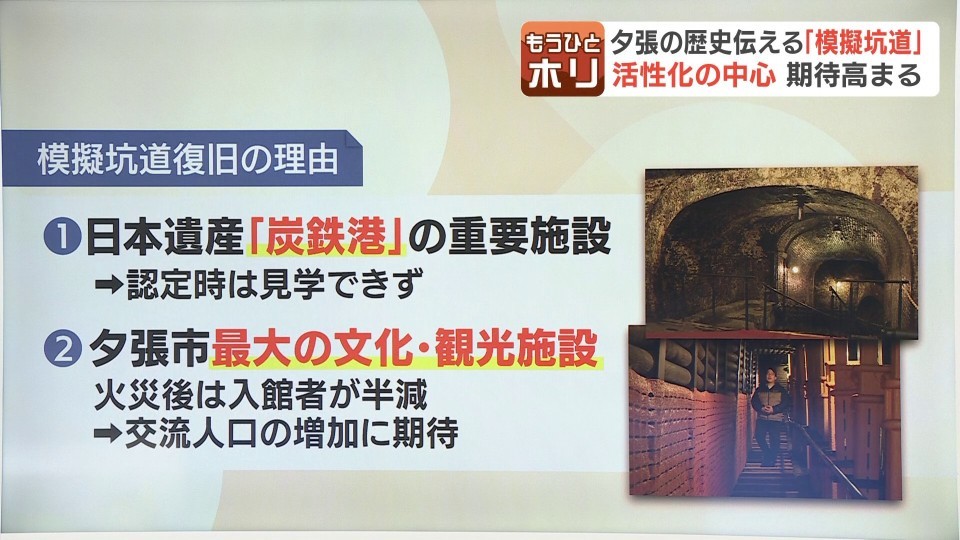

■模擬坑道復旧の理由

◇日本遺産『炭鉄港』を構成する重要施設の1つ(『炭鉄港』は炭鉱や鉄鋼など北海道の産業革命を伝える)

・認定された時は、模擬坑道が見学できない状態

・今年度は日本遺産の総括評価・継続審査の年に間に合った

◇石炭博物館は、市内で最大の文化・観光施設

・火災の後、一時は入館者数が年間1万人ほどに半減

・交流人口の増加に期待

堀内大輝キャスター)

見学の再開は4月19日です。セレモニーの後、一般の人は、正午から見学できるようになります。