16歳少年に記者が面会「ボコボコの経験がなかった」【江別男子大学生集団暴行死】「顔みたらやばいなと…」取材メモから専門家が読み解く“空気感”と“孤独感”

2025年03月25日(火) 16時35分 更新

2024年10月、北海道江別市で起きた男子大学生集団暴行死事件。

凶悪な犯罪はなぜ、起きたのか。強盗致死の罪で起訴された16歳の少年と記者が面会したやり取りを、2人の専門家とともに読み解きます。

・時崎愛悠 記者

「少年は私との接見の時間、まっすぐ目を見つめ、はっきりとした口調で自分の思いや主張を語っていました」

4回に渡って少年と面会し、その内容を忠実に再現しました。

記者の突然の面会に応じた理由を尋ねると…

・少年

「しゃべってみようと思った。1人で考えるよりいいかと思った」

■事件当日、八木原被告から電話

2024年10月25日午後8時すぎ、川村葉音被告(20)、アルバイト従業員の男(18)、16歳の少年ら5人が遊んでいたところに突然、八木原亜麻被告(20)から電話があります。

交際していた男子大学生から、別れを切り出されたという内容でした。

5人は、車で江別市へ向かいました。

■殴ることを決めていた。車の中の“空気感”

・少年

「八木原亜麻被告から連絡が来たときには、18歳のアルバイト従業員の男は殴ることを決めていた。車の中の空気感」

・時崎愛悠 記者

「知らない人にそこまで怒れますか?」

・少年

「空気感。川村葉音被告がそういう空気を出していた」

“空気感”。少年が何度も口にした言葉です。

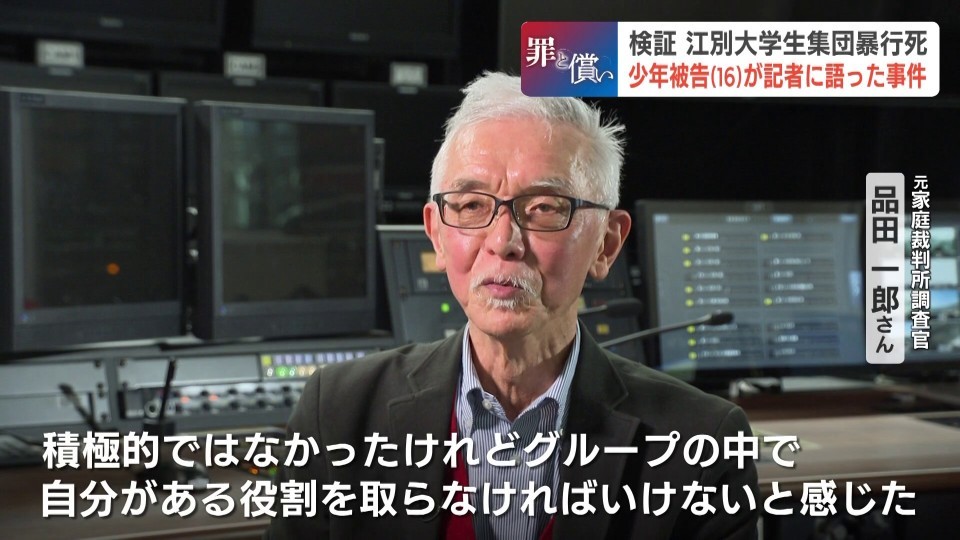

■元家庭裁判所調査官「グループの中で、役割を取らなければいけないと」

長く家庭裁判所の調査官を務め、非行少年に向き合ってきた品田一郎氏は“空気感”について、こう分析します。

元家庭裁判所調査官 品田一郎さん

「少年が理解して、その流れには逆らえないなというふうに感じたと思う。もうそこに加担する意思がたぶん働いていた。積極的ではなかったけれど、グループの中で自分がある役割を取らなければいけないと感じた。そのことを“空気感”というのでは」

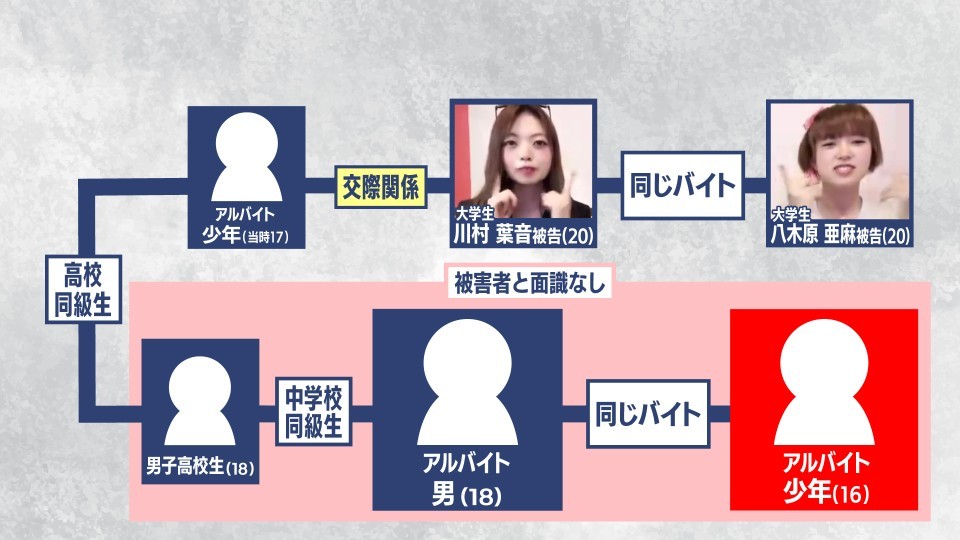

グループとは、被害者の交際相手だった八木原被告。その友人である川村被告。川村被告の交際相手・当時17歳のアルバイト従業員の少年。アルバイト従業員の男(18)。18歳の男と中学の同級生だった男子高校生(18)、18歳の男と同じアルバイト先で記者の面会の応じた16歳の少年の6人でした。

■少年「顔見たらやばいなと思った。結構腫れていてやばいなって」

このうち3人は被害者と面識がありませんでした。

・時崎愛悠 記者

「そこまで暴行して亡くなるとは思いませんでしたか?」

・少年

「当時は亡くならないと思った。ボコボコの経験がそこまでなかった」

・時崎愛悠 記者

「止めようとは思わなかったのですか?」

・少年

「止めようと思った。止めなかったから続いてしまった」

・時崎愛悠 記者

「どのタイミングで?」

・少年

「引きずったときに顔見たらやばいなと思った。結構腫れていてやばいなって」

暴行はグループのメンバーから代わる代わる行われ、数時間にも及びました。

エスカレートした背景に『集団心理』があると品田氏は指摘します。

元家庭裁判所調査官 品田一郎さん

「人が集まったときに生じる特殊な心理状態と定義される。個人ならできる合理的な判断がすごく鈍る。極端な言動に走ってしまう。それを『集団心理』という」

しかし、少年をよく知る友人は暴力を振るうような人ではないと話します。

・少年の友人

「普通に明るいやつで人に手を出すとかケンカ好きではない。結構、友達のことを大事にする」

喧嘩が嫌いな性格の少年がなぜ、集団の暴行に加わったのか―。

ある人物の存在があったといいます。

■“孤立感”が現代の若者の人間関係に大きく影響

アルバイト従業員の男(18)です。

・少年

「怖いとかあんまない。男に対して主張は言いづらい。男とトラブルが起きたことがあって」

・少年の友人

「男が少年のことを1回ボコボコにした。少年の顔が腫れるみたいなことはしょっちゅうあった」

・時崎愛悠 記者

「彼が相談できる人は?」

・少年の友人

「あんまりいない。(関係を)切りたいんだったら別に切ればいいじゃんみたいな。(一緒に)居て楽しくないんだったら、居なくていいと思うと言った」

「(少年は)分かったみたいな感じで言っていた。結局(関係を)切らなかった」

友人のアドバイスが少年を変えることはありませんでした。

いじめや子どもの発達に詳しい北海道大学の加藤弘准教授は、“孤立感”が現代の若者の人間関係に大きく影響すると話します。

・北海道大学(発達心理学) 加藤弘通 准教授

「そこしか人間関係がないとなると、そこに頼らざるをえないのは自然な流れ。少年の問題だけではなく、社会で孤立していると、限られた人間関係の中でやっていくしかなくなる」

高校に進学せず、日中は自宅で小さい弟の面倒をみて過ごしていたという16歳の少年。

・少年の友人

「居場所がないから結構うちにも来て、一緒にごはん食べたりというのがあった。『俺、親そもそも家にいないし』って。だから兄弟の面倒を見ているのも少年」

取材をした公園で、少年と友人は夕方からよく遊んでいました。少年にとって、ここで出会う人たちが心の拠り所だったのでしょうか。

■専門家「反省していないと捉えるのはちょっと早計」

少年は拘置支所で、事件のことをノートに書き留めているといいます。

・時崎愛悠 記者

「被害者に思っていることはありますか?」

・少年

「言うの難しい。自分の思っていること言葉で表しづらい。この場面のとき、被害者がこう思っていただろうなみたいなことを書いてる」

少年の口からは、反省の言葉は聞くことができませんでした。

しかし品田氏は、一見すると反省していないように見えるのは、殺人などの凶悪犯罪を起こした少年の特徴だといいます。

・元家庭裁判所調査官 品田一郎さん

「淡々と無感情に、人がやっていることを語っているような語り口。自分がやった行為というのを無意識に受け入れたくない、防御しようとする心理。それを反省していないと捉えるのはちょっと早計、早とちりなんです」

・時崎愛悠 記者

「事件を思い出しますか?」

・少年

「本を読んでいたりしても頭に残って、寝ている最中は夢で出てくる。暴行していたときの流れ、思い出す」

少年が本格的に事件に向き合うのはこれからです。

・北海道大学(発達心理学) 加藤弘通 准教授

「自分のこととして引き受けられていないところに大きな問題がある。16歳という年齢の問題もあるかもしれないし、重罰を与えたりすることによって、矯正できるのか疑問に思う」

「事件を起こしてしまったことに関して、彼がどう向き合うのかというところを、どうやって周りの大人など関わってる人たちが、作っていけるかが最初のステップ」

■今回の事件について

記者が少年に面会した2025年1月、北海道放送ではその様子の一部をニュースで放送しました。

その後、2月に少年の代理人弁護士が報道機関に対し「少年に直接取材するのは控えほしい」と要請がありました。

理由として「一般に、少年の中には発達上の特性や知的能力の制限などで、質問の意図を正確に把握することが困難な者、自分自身の考えや意図を正確に表現することが困難な者も少なくない」としています。

北海道放送は今回、非行少年や発達心理の専門家に取材したうえで、少年との面会取材を報道する意義があると判断しました。

北海道放送は『罪と償い』と題して、6月から刑務所で拘禁刑が導入するのに合わせて、再犯防止の観点から事件の背景や刑務所の変わる現場などを報道していく予定です。